近日,澳大利亞悉尼大學的研究人員利用人造閃電開發(fā)出一種更有效的氨合成方法。

目前生產氨的方法——哈伯-博施法——成本高昂,留下了巨大的碳足跡。此外,為了提高成本效益,該方法需要大規(guī)模生產,并且靠近廉價天然氣產地。

悉尼大學化學與生物分子工程學院和凈零研究所的首席研究員 PJ Cullen 教授表示,工業(yè)界對氨的需求正在增長。

他說:“過去十年來,包括我們實驗室在內的全球科學界都希望找到一種不依賴化石燃料的更可持續(xù)的氨生產方法。”

目前,氨的生產需要集中生產和長距離運輸。我們需要一種低成本、分散且可擴展的綠色氨。

這項研究是六年工作的成果。

他說:“在這項研究中,我們成功開發(fā)出一種方法,可以利用電力將空氣轉化為氣態(tài)氨。”

卡倫(Cullen)教授團隊生產氨的新方法利用等離子體的能量,通過給空氣通電或激發(fā)空氣來實現。

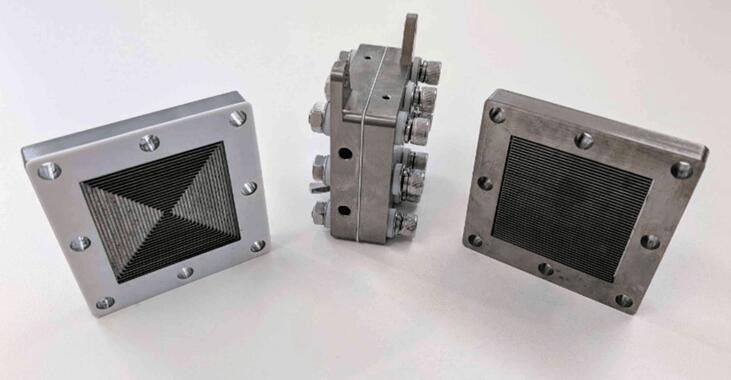

這個生產裝置是一個基于膜的電解器。

在哈伯-博施法中,在催化劑的作用下,氮氣和氫氣在高溫高壓下結合生成氨。

卡倫教授團隊開發(fā)的基于等離子體的方法利用電流激發(fā)空氣中的氮和氧分子。然后,該團隊將這些分子送入基于膜的電解器,將其轉化為氨。

卡倫教授表示,這一發(fā)現標志著綠色氨的生產進入了一個新階段,他的團隊目前正致力于使該方法比哈伯-博施法更節(jié)能、更具競爭力。

“這種新方法分為兩個步驟,即等離子體和電解的結合。我們已經在能源效率和可擴展性方面使等離子體部分變得可行,”他說道。

“為了創(chuàng)造更完整的可持續(xù)氨生產解決方案,我們需要提高電解器組件的能源效率。”